HEY! もなちゃんです。

司法書士試験記述式対策におすすめの雛形について教えて欲しいという声が多いので解説します。

市販で手に入るものは全て比較した上での結論です。ただし、後半の「覚え方」を実践しないと効果は半減すると思います。

目次

おすすめ雛形は『ケータイ司法書士』!

赤い表紙の有名なまとめ本シリーズ『ケータイ司法書士』の第5巻、第6巻がそれぞれ不動産登記法と商業登記法の雛形集になっています。私もこれを使い倒して記述式83位で合格できましたので、一番おすすめです。

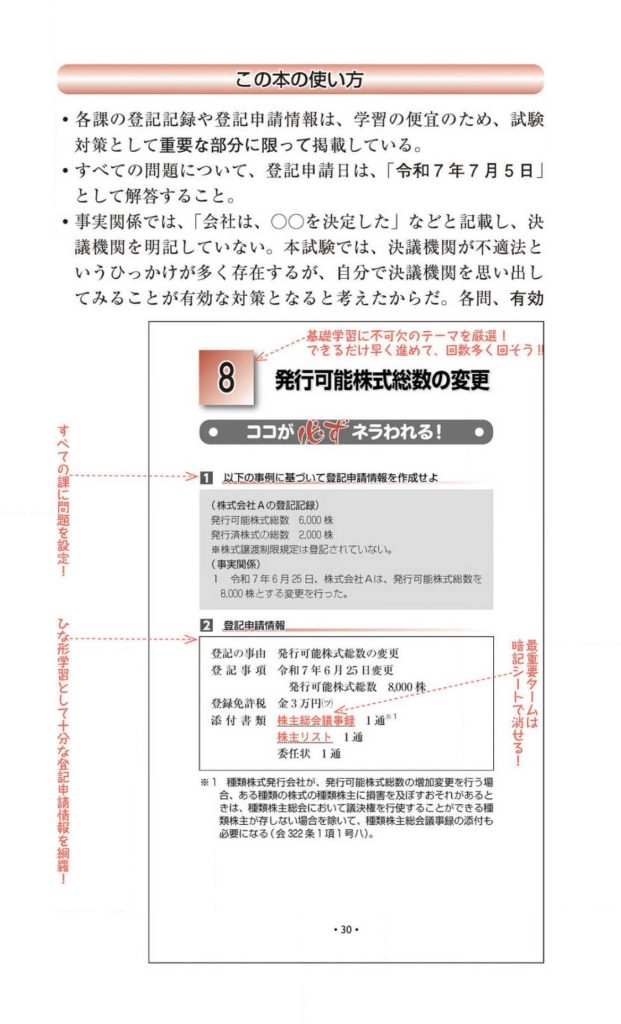

メリット① 問題集として使えて、アウトプットに最適

左ページの上半分に事例が書かれていて、その事例で申請するべき雛形が左ページ下半分に書かれています。

事例の部分を読んで、申請例を答えていくため、具体的な使用場面をイメージしながら覚えやすいです。

申請例しか載っていないひな形集だと、丸暗記しても使う場面がわからないという最悪の事態になってしまうでしょう。

メリット② 掲載数が必要十分

どうしても何年もかけて合格したいという特殊な方は『雛形コレクション300』をお使いください。

一つにまとめてしまえばいい、登記原因などが少し違うだけの雛形をわざわざ項目分けして数をかさまししてくれているため非常に便利です。

一方ケータイ司法書士は、掲載数が各120前後とコンパクトです。

ですが、実際に記述式で使用するのはそれよりもさらに少ない、80から100程度の雛形だけです。

つまり、ケータイ司法書士ですら少し多めということです。

ただし、ケータイに載っている雛形は全て覚える努力をしましょう。記述で使わなくとも、択一の理解のために役立つ物をセレクトしてくれています。

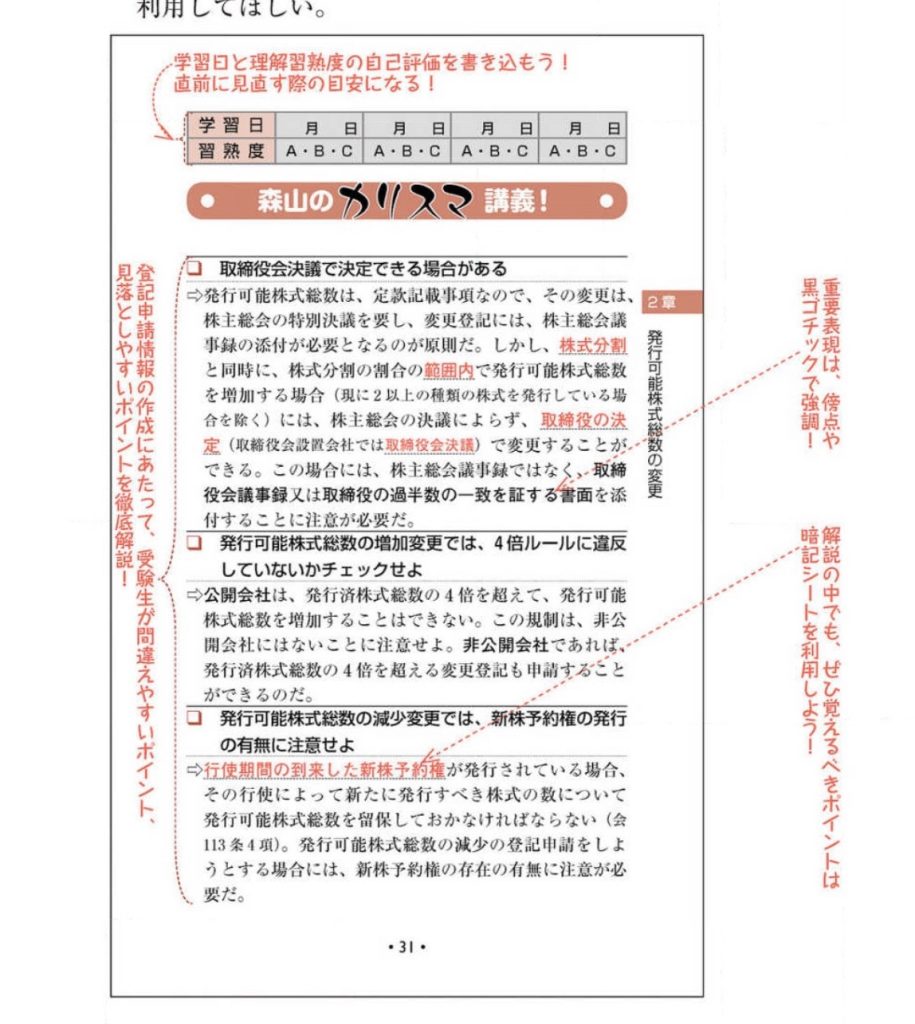

メリット③ わかりやすい解説が付いている

全ての雛形について丁寧な解説がついている雛形はケータイ司法書士だけでしょう。

雛形暗記で重要なのは丸暗記ではなく、それぞれの記載が「なぜそう書くのか」という、理由の部分です。

それを解説してくれているというだけで買う価値があります。

また、択一向けにテキストで勉強したことの復習にもなり、知識が整理できるという利点もあります。

メリット④ 毎年新しくなる

なんたらコレクションなんかは絶版になってしまっていたりしますが、こちらは人気があるため毎年新しい版が出ます。相続周りなどの新しい雛形も掲載されていますし、法改正対策は万全です。

メリット⑤ 多くの人が使っている

雛形集を比べてみると、本によって微妙に書き方が違って混乱します。

問題集の申請例もそれぞれちょっと違います。

そんな時は、とりあえずケータイの書き方を覚えてしまってください。

多くの人が使っているので、それが間違っていたとしても、みんなで一斉に間違えるだけなので差がつかないです。

参考書はとにかく多くの人が使っているものを使うのが重要です。リ⚪︎リの特典?雛形とかだと、ユーザーが少なくて不安ではないでしょうか。

デメリット① 商業登記の組織再編が弱い

コンパクトにまとめようとしているため、長い組織再編の雛形については、紙面スペースの都合から、事例部分がほとんどなくなってしまっています。

なので事例だけ読んで申請例を答えるという使い方ができません。

それゆえ私の場合は、自分で事例を考えて、組織再編部分のみ、雛形を自作していました。

面倒でしたが、自分でまとめることで、あの複雑な組織再編が整理できて、結果的には良かったです。

デメリット② 添付情報部分が簡潔

「印鑑証明書」とか、「登記識別情報」、「就任承諾書」など、添付情報については、本試験過去問では、誰のものかまで特定することが求められることがあります。(例えば、買主Aのもの、とか、取締役Bのもの、とか)

ケータイ司法書士には紙面の都合からそこまで書いていない場合が多いので、自分で考えて付け足す必要があります。

考える練習にはなるので、特にデメリットとは感じなかったですが、一応書きました。

とにかく、雛形集は書き込みまくって、「自分だけの雛形集」を作っていくことが大事です!

ケータイ司法書士のアプリ版雛形は?

2025年向けから、雛形のアプリ版が出ていますが、これはおすすめしません。

科学的にも言われていることですが、紙の方がやはり暗記に有利です。私は電子教材は一切使いませんでした。

また、どれだけ書き込むかがすべての雛形なので、書き込みが自在にできないものは使えないと思います。

同じ理由で、電子書籍版も非推奨です。

雛形集はいらない?

テキストに全部雛形が載っているため、雛形集はいらないという意見や、問題集を解いていれば自然と暗記できるため雛形集はいらないという意見があります。

私は絶対に雛形集が必要だと思います。

テキストだと持ち歩くのが大変ですし、すぐに見たい雛形を見つけられません。また、後に書くようなアウトプット用の使い方もできないです。

問題集の雛形は、基本形ではなく、その問題にしか使えないような形で載っていることもあるため、応用のきく基本形を覚えるためには雛形集が必要です。

さらに、実は雛形はそれ単体で覚えるだけでは意味がないんです。

似ているようでちょっと違う雛形というのがたくさんあり、比較して暗記することが大事です。

「あっちの雛形では登記原因情報の添付が必要だったけど、こっちでは必要ない。なんで?」とか、相違する理由を理解していくこと。

そのために、ページをジャンプしてぱぱっと雛形を見比べられる雛形集は欠かせないと思います。

雛形の覚え方

①通読して理解する

択一テキストを一通り読み終えた後、雛形集を通読しましょう。

覚える意識は一切しないでいいので、とにかくそれぞれの雛形と解説を理解していくイメージです。

最初にとりあえず雛形を丸暗記しようとする人が一定数いますが、時間の無駄です。

②問題集と併用して一元化に用いる

通読した後は、記述式の基本的な問題を解いて見ましょう。問題集にももちろん解答例が記載されていますが、いちいち雛形集に戻って確認してください。同じ知識でも、どの本に書いている視覚イメージで覚えるかを意識してください。覚える画像は雛形集だけにしたいです。

また、雛形集に書いてなかったけど、記述問題集に書いてある重要な知識があれば、全部雛形集の余白に書いていきましょう。後から問題集の解説を見直すのはとても面倒です。

雛形集さえあれば、記述の知識は全て復習できる状態を目指して、知識の一元化を行いましょう。

③事例だけ見て答える

事例を見て申請例を答えていきます。ここが一番重要です。

私の場合は、家族に手伝ってもらいました。

①ホワイトボードを用意する

②家族に雛形集を渡し、ランダムにページを開いてもらい、そこに書いている事例部分を読み上げてもらう

③事例を耳で聞きながら、ホワイトボードにポイントをメモする

④申請例を口頭で答えて、雛形を見ている家族にチェックしてもらう

⑤間違えたところはホワイトボードに繰り返し書いたり、暗唱して覚える。雛形集にもメモする。

⑥申請書について何も知らない人に解説する。

②→どの雛形かわからない状態で、事例だけから雛形を特定するため、実践的に暗記できます。また、事例を素早く耳で処理しないといけないため、時間がない本番で事例を整理する能力が鍛えられます。

③→答案構成の練習にもなります。

④→口頭だと手で書くよりも何倍も速いので効率がよいです。人にチェックしてもらうと緊張感があり暗記にめちゃくちゃ良いです。

⑤→メモが非常に重要です。

例)「年月日相続」と書くべきところ「年月日死亡」と書いてしまう

この場合、雛形集の「年月日相続」の近くの余白に、「×死亡」と書き込みましょう。

自分の間違いを記録することで、覚えるべきポイントが明確になります。

例)「印鑑証明書」が不要なのに、「印鑑証明書」と答えてしまう

これも、「×印鑑証明書」とか、余白に書き込んでください。

⑥総じて成績が伸びない人は「理解した」のハードルが低いです。

法律なんか何も知らない。興味もない。そんな人に対して説明できるレベルに達してないと「理解」とは言えないと思ってください。

以上のやり方は意外とやっている人が少ないですが、物凄く効果的なので試してください。

※協力的な家族がいない方→個別指導でお手伝いします。全然詳しくない家族とやると、重要なところがどこか理解してくれていないので歯がゆいことがあるのですが、プロがサポートするのでもっと効率的に暗記できます。

個別指導を受けられない事情がある場合→効率は落ちますが、雛形集の申請例部分を紙で隠して、事例だけを読んで答えれば1人でもできなくはないです。チェックを自分でするのは結構大変ですが頑張ってください!

④比較して覚える

それぞれの雛形をある程度暗記していくと、次第にもっと俯瞰的な視点で雛形集全体を捉えることができるようになっていきます。何周も繰り返していきながら、先ほど書いた、それぞれの雛形同士の微妙な違いをどんどん見つけていきましょう。

例)42番と58番の雛形を比較して覚えたい→42番のページに「58番と比較」など書き込む。逆も同じ。

雛形を覚える時期

学習初期から雛形を暗記しようとしている人はやめた方がいいです。結局忘れますし、丸暗記に陥ります。

短期受験の場合、雛形を覚える時期は直前期です。

理解や書き込み、重要部分の暗記はそれ以前に進めていきますが、本格的な詰め込みは直前期にやりましょう。

私は5月以降でした。

結局は理由などなく、覚えるしかない部分があるからです。そういうところは丸暗記で、短期記憶で試験を乗り切ってください。

まとめ

「記述式試験は雛形が9割」です。

雛形を私の推奨するレベルで完璧にしていないのに、小難しい問題集(オー⚪︎マ記述とかリ⚪︎リ応用編とか)に手を出したり、予備校の答練を受けたりしないこと。

比較の視点で雛形を覚えれば、実は択一の登記法の問題もかなり解けてしまいます。

頑張りましょう。